![]()

![]()

![]()

令和5年2月4日、第49回日本白鳥の会総会(群馬県高崎市大会)におき、菊池会長死去に伴い

新会長に国内野鳥界の重鎮、阿部 學氏(第6代)が選出され就任された。

<略歴>

1936年1月17日、岡山県倉敷市生まれ

現住所 東京都杉並区

最終学歴:北海道大学大学院農学研究科博士課程修了

<職歴>

北海道工業大学専任講師、農林省林業試験場鳥獣第一研究室長、文部省科学技術庁の長期在外研究員

Visiting Scholar、Wildlife

Management, Resource Planning and Conservation, School of Natural

Resources, University of Michigan.

農水省森林総合研究所研究科長、新潟大学大学院自然科学研究科教授、千葉大学、東京農工大学

富山大学、筑波大学 非常勤講師

<役職等>

(財)日本自然保護協会理事、(財)自然環境研究センター理事、経済産業省日本国際博覧会環境影響

評価会委員、経済産業省原子力安全保安院 環境審査顧問

<現在>

定年退官後、やり残した課題遂行のため、NPO法人Raptor Japan(日本猛禽類研究機構) 創設、理事長

現在に至る。

フクロウから始まった猛禽類の生態研究も、最近はイヌワシ、クマタカ、オオタカ、サシバ、ハヤブサ、ミサゴ、

ハイタカ、ツミ、オオワシ、オジロワシ、ノスリなどに移行し、これまで250個体余にGPS発信器を装着して人

工衛星で追跡。

![]()

![]()

4年5月11日、元会長菊池昶史(ひさぶみ)氏がご逝去された。謹んでお悔やみを申し上げる

と共に、ご略歴を下に記します。

●生い立ち~昭和7年(1932)3月17日、北海道標津村薫別(現:北海道標津郡中標津町)生まれ(享年90歳)

薫別尋常小・札幌・室蘭を経て、函館青柳国民学校卒、函館中・函館高校卒(1950)、北海道大学

理学部動物学科卒、同大学院DC中退(1953)

●職 歴~茨城大学文理学部助手、涸沼(ヒヌマ)臨湖実験所及び理学部附属臨湖実験所(潮来)講師(教員)。

1997(平成9)年、定年退職。

●専 攻~動物生態学、主に川虫・ベントス・川魚、余技としてナキウサギ、オオヨシキリ等を調査。近年はコウ

モリを研究テーマにしていた。

●日本白鳥の会(白鳥とのかかわり)

1977年、大型カモ科の鳥が大量に南下、茨城県古徳沼にマガン20羽、ヒシクイ4羽、オオハクチョウ

76羽が飛来しかかわりをもつ。白鳥の会入会、猪苗代湖研修会初参加。茨城県霞ケ浦のコブハクチ

ョウを研究。日本白鳥の会研修会でも調査結果などを発表した。

ツル・ハクチョウ国際会議(札幌)、白鳥国際会議(イギリス)に出席。

●近 況~ご健康であったが、令和4年2月に体調を崩し、入院し治療を続けていたが、5月11日ご逝去。5月15日

に葬儀が行われた。

令和2年2月開催、令和元年度総会(岩手県北上市大会)におき、第4代望月明義会長が勇退され、

第5代会長に会創設からのメンバーで大ベテランの菊池昶史氏(元茨城大学教授)が就任された。

![]()

![]()

平成28年1月開催、平成27年度総会(千葉県印西市大会)におき、長年会長職にあった藤巻裕蔵氏

(第2代)が勇退され、新会長に望月明義氏(第4代)が就任された。

(写真:平成27年度総会で就任挨拶する第4代・望月新会長)

<略歴>

昭和18年11月3日、長野県塩尻市生まれ

現住所 長野県安曇野市

麻布獣医科大学(現麻布大学)獣医学部卒業

麻布大学大学院研究科修了 獣医学博士

職歴

昭和42年より長野県職員として松本家畜保健衛生所、長野県畜産試験場勤務

その間、2年間休職、青年海外協力隊員としてエチオピア帝国中央研究所で

狂犬病の診断や小動物診療に従事。

平成2年退職 同年「どうぶつの病院」開業

※犬、猫など本業のほかにボランティアとして傷ついた野生鳥獣の治療などを

行っている。今までに野生鳥獣は約900例、白鳥は90例。特に水鳥の鉛

中毒は25例扱い、手術による治療法を実施して野外復帰させている。

![]()

![]()

(写真:平成27年度総会で退任挨拶する藤巻裕蔵氏)

藤巻裕蔵氏は、北海道帯広畜産大学教授として活躍する一方、平成10年より日本白鳥の会・会長職にあり会を

統率。この間、日本オシドリの会、日本鳥学会会長などを歴任、数多くの野鳥関係の役職に付くと共に、オシドリ、

コウノトリ等の生態研究、ロシア語研究書の翻訳など長年、日本を代表する鳥類学者として活躍されている。北海

道鳥類目録など著書も多い。帯広畜産大学名誉教授、農学博士。

![]()

![]()

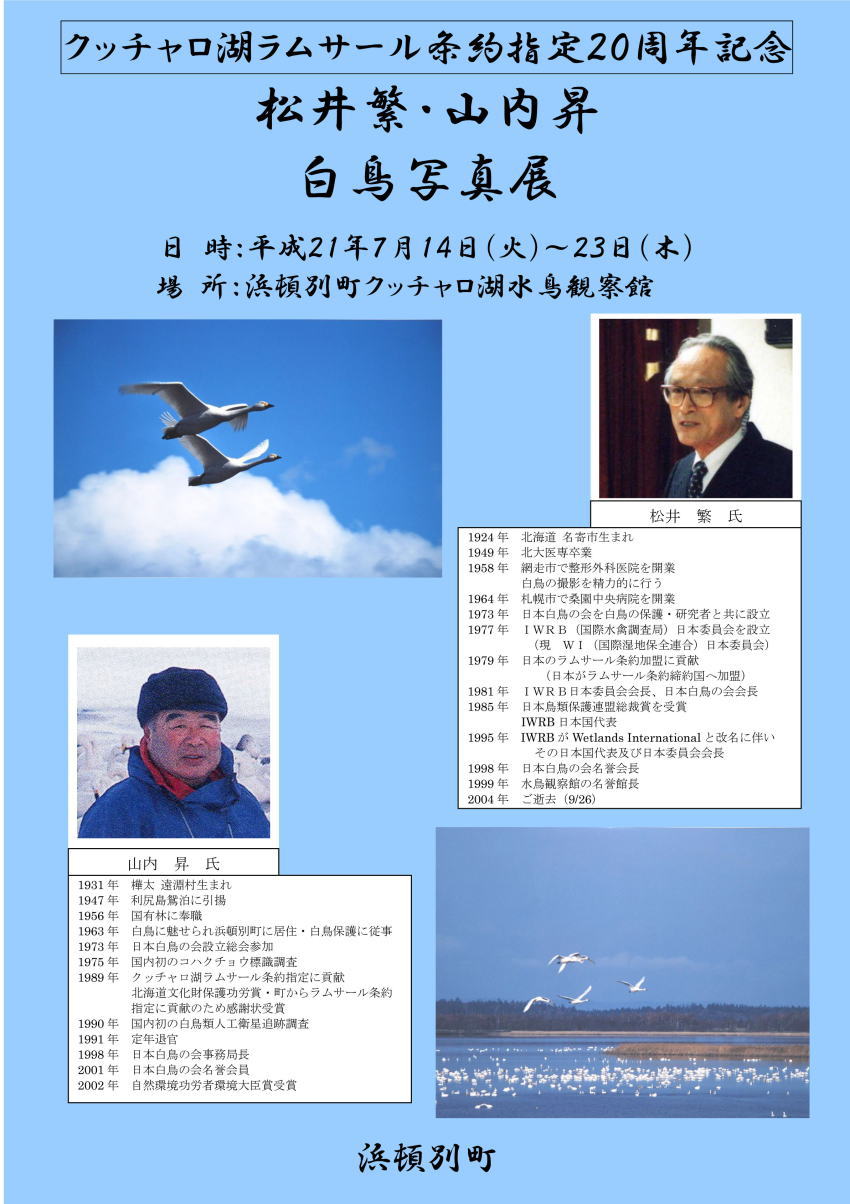

1924(大正14年)~2004(平成16年9月26日)

故松井繁氏は、開業医として活躍する傍ら昭和48年、白鳥保護活動、そして生態研究のためには全国的な組織が必要

と国内の白鳥渡来地の人たちに呼びかけ日本白鳥の会を設立された。特にクッチャロ湖で保護活動を実践していた

故山内昇氏とは二人三脚で国内初のコハクチョウ標識調査など、様々な事業を行った。平成21年、二人の業績を偲び

コハクチョウ渡来地として知られるクッチャロ湖で写真展が開催された。

![]()

![]()

![]()

1906(明治39年)6月22日~1989(平成元年5月24日)

初代会長・家田三郎氏は、白鳥の湖「瓢湖」がある新潟県水原町(現阿賀野市)出身。軍医、各病院院長、開業医として

社会に貢献する傍ら、瓢湖という土地柄、当然、白鳥との関わりが深く瓢湖の白鳥を守る会、昭和48年~昭和55年迄、

日本白鳥の会会長を初めるなど長年にわたる白鳥保護活動が認められ、秋の叙勲、日本鳥獣保護連盟総裁賞など数

多くの受賞歴がある。また、初代日本雁を保護する会会長も務め、ガン類の保護活動にも大きな足跡を残している。

![]()

![]()

昭和48年(1973)、日本各地へ飛来するハクチョウに興味のある人たちが集まり設立された歴史ある

会である。

当時、寒さのため湖沼が結氷、餌不足でハクチョウが餓死する事例などもあり、総会、研究・事例発表、

現地研修会は、情報が少なかった時代、全国からハクチョウ保護活動や観察をしている人たちの貴重

な情報交換の場でもあった。

現在、全国組織を持つハクチョウに関する活動を行う国内唯一の団体である。

![]()

![]()

![]() 1973年(昭和48) 国際白鳥会議の開催誘致に向けて、日本各地で白鳥の保護、観察者が集り

1973年(昭和48) 国際白鳥会議の開催誘致に向けて、日本各地で白鳥の保護、観察者が集り

日本白鳥の会を設立。初代会長に家田三郎氏が就任。

![]() 1974年(昭和49) 白鳥類定時定点調査開始

1974年(昭和49) 白鳥類定時定点調査開始

![]() 1975年(昭和50) 現地研修会の開催開始

1975年(昭和50) 現地研修会の開催開始

![]() 1976年(昭和51) ラムサール条約の批准、IWRB(国際水禽調査局)の加盟陳情書を環境庁へ提出

1976年(昭和51) ラムサール条約の批准、IWRB(国際水禽調査局)の加盟陳情書を環境庁へ提出

![]() 1977年(昭和52) IWRB日本委員会設立・構成団体として協力

1977年(昭和52) IWRB日本委員会設立・構成団体として協力

![]() 1980年(昭和55) IWRB第26回 代表者会議「白鳥と鶴のシンポジウム」開催に協力(開催地:札幌市)

1980年(昭和55) IWRB第26回 代表者会議「白鳥と鶴のシンポジウム」開催に協力(開催地:札幌市)

![]() 1981年(昭和56) 第2代会長に松井繁氏が就任。

1981年(昭和56) 第2代会長に松井繁氏が就任。

![]() 1990年(平成02) ロシア・サハリン州狩猟経営局A.ワノビッチ氏を招聘、サハリンの白鳥について

1990年(平成02) ロシア・サハリン州狩猟経営局A.ワノビッチ氏を招聘、サハリンの白鳥について

講演会開催(北海道美唄市・浜頓別町、宮城県若柳町)

![]() 1992年(平成04) ベルギー開催の水禽類鉛中毒ワークショップに会員2名派遣(ブリュッセル)

1992年(平成04) ベルギー開催の水禽類鉛中毒ワークショップに会員2名派遣(ブリュッセル)

![]() 1995年(平成07) ロシア・サハリン白鳥ツアー実施。会員23名参加

1995年(平成07) ロシア・サハリン白鳥ツアー実施。会員23名参加

![]() 1997年(平成09) ロシア北東部オオハクチョウ追跡調査実施

1997年(平成09) ロシア北東部オオハクチョウ追跡調査実施

![]() 1998年(平成10) 第3代会長に藤巻裕蔵氏が就任

1998年(平成10) 第3代会長に藤巻裕蔵氏が就任

![]() 2002年(平成14) 日本白鳥の会ホームページ開設

2002年(平成14) 日本白鳥の会ホームページ開設

![]() 2015年(平成27) 日本白鳥の会ホームページ・リニューアル

2015年(平成27) 日本白鳥の会ホームページ・リニューアル

![]() 2016年(平成28) 第4代会長に望月明義氏が就任

2016年(平成28) 第4代会長に望月明義氏が就任

![]() 2020年(令和2) 第5代会長に菊池昶史氏が就任

2020年(令和2) 第5代会長に菊池昶史氏が就任

![]() 2023年(令和5) 第6代会長に阿部 學氏が就任

2023年(令和5) 第6代会長に阿部 學氏が就任

![]()

![]()

![]()

毎年、全国各地のハクチョウ渡来地で開催され、会運営に必要な事業などを協議、決定します。

![]()

総会と同時に開催され、ハクチョウ、水鳥について長年研究、調査してきたものを発表します。会で最

もアカデミックな事業で、プロジェクターなどで展開される映像も魅力の一つです。

![]()

総会開催地でハクチョウの生態を観察、見学します。ガイドは地元を知り尽くした現地スタッフが担当。

ご当地ならではの詳細な情報やエピソードが盛りだくさん、毎年、皆さんが楽しみにしている事業です。

![]()

日本各地に飛来するハクチョウの種類、個体数などを毎月一度調査しています。

![]()

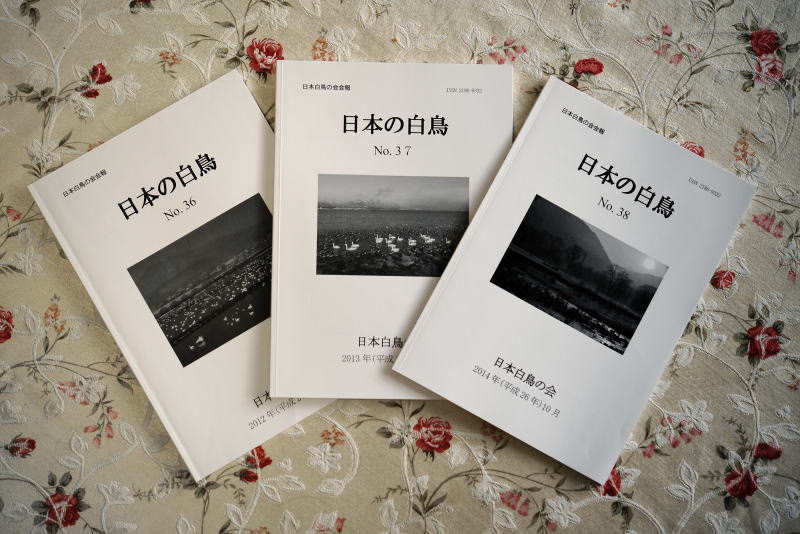

会員が調査、研究の成果などを投稿、年1回発行、会員に配布されます。

![]()

ハクチョウに関する様々な情報、話題を紹介、年一度発行しております。

![]()

会広報活動の一環としてオフィシャルサイト・ホームページを運営。また、、メーリングリストによりハクチョ

ウに関する話題をメールで発信リアルタイムでの情報提供がなされています。

![]()

![]()

「日本ハクチョウ重要越冬地100」

国内でハクチョウが毎年100羽以上越冬している場所を選定、順次当サイトでご紹介します。事業の目的は、

ハクチョウが越冬する主要な場所を選び日本白鳥の会が情報を発信することによ、ハクチョウたちが安心し

て越冬出来る環境づくり、人との共生を可能とするプロジェクトです。

<今後のスケジュール>

![]() 2015年 4月30日~事業実施事務局担当による重要越冬候補地の推薦・決定

2015年 4月30日~事業実施事務局担当による重要越冬候補地の推薦・決定

![]() 2015年10月 1日~選定協力員の公募及び重要越冬候補地の推薦・決定

2015年10月 1日~選定協力員の公募及び重要越冬候補地の推薦・決定

![]() 2016年 4 月30日~選定協力員からの写真及び原稿の提出締切

2016年 4 月30日~選定協力員からの写真及び原稿の提出締切

![]() 2017年10月 1日~当サイトに掲載予定

2017年10月 1日~当サイトに掲載予定

![]()

![]()

![]()

![]() (ここをクリック)

(ここをクリック)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()